Livres référencés

Vers une science sociale du vivant

Questions et avant-propos de Laure Flandrin et Francis Sanseigne

Bernard Lahire

Editions La Découverte

La publication en 2023 des Structures fondamentales des sociétés humaines a marqué un tournant majeur en sciences sociales. Bernard Lahire y opère un raccordement décisif entre sciences sociales et sciences de la vie en montrant que le social humain s'inscrit dans le continuum du vivant et ne se comprend que par une série de comparaisons entre sociétés humaines, mais aussi et surtout entre espèces sociales.

Ce nouvel ouvrage a pour but d'introduire à une vision générale qui entend reconfigurer les sciences sociales et leurs rapports à d'autres disciplines. Au fil d'un échange nourri avec deux autres sociologues, Bernard Lahire éclaire son projet et répond aux critiques qui se sont exprimées depuis la parution du livre.

On trouvera également à la fin de ce volume un texte inédit qui reprend et approfondit les résultats dégagés dans l'ouvrage précédent. En accroissant encore un peu plus leur degré de généralité, il les replace dans une réflexion sur les propriétés fondamentales du vivant et les enjeux auxquels toute forme de vie se trouve confrontée – les sociétés en général et les sociétés humaines en particulier n'étant qu'un moyen de faire, par la voie du collectif, ce que tout système vivant fait à l'échelle individuelle. Ce texte constitue un pas supplémentaire en direction d'une science sociale du vivant unifiée que le présent dialogue appelle de ses voeux.

Bernard Lahire est directeur de recherche au CNRS, membre du centre Max-Weber de l'ENS de Lyon.

Laure Flandrin est maîtresse de conférence en sciences sociales à l'école centrale de Lyon, membre du centre Max-Weber de Lyon.

Francis Sanseigne est docteur en science politique.

Génération anxieuse

Comment les réseaux sociaux

menacent la santé mentale

des jeunes

Jonathan Haidt

Editions les arènes

Entre poison et drogue, comment les écrans détruisent la santé mentale de nos enfants.

Un livre majeur devenu instantanément n°1 des ventes aux États-Unis.

La santé mentale des jeunes s’effondre. Avec un smartphone toujours à portée de main et les réseaux sociaux pour horizon, toute une génération est en danger. Dépression, anxiété, solitude, les chiffres s’emballent : surprotégés dans le monde réel, les adolescents d’aujourd’hui grandissent dans un univers virtuel néfaste pour leur bien-être et leur développement.

Cette enquête implacable explore les facteurs invisibles qui menacent le cerveau et l’équilibre des jeunes : fragmentation de l’attention, dépendance aux écrans, baisse de l’estime de soi, manque de sommeil, disparition des interactions sociales réelles. S’appuyant sur les dernières recherches scientifiques et des graphiques percutants, ce livre révèle l’ampleur du problème.

Mais Jonathan Haidt ne s’arrête pas là. Il propose des solutions concrètes et audacieuses pour inverser la tendance. Ce livre est un cri d’alarme et un appel à passer l’action.

• Pour les parents : favoriser une enfance centrée sur le jeu, la liberté, les activités extérieures, les amitiés réelles et l’autonomie.

• Pour les écoles : organiser des jeux libres et interdire les smartphones.

• Pour les gouvernements et les géants de la tech : instaurer une véritable « majorité numérique ».

Penser sans entraves

Ces concepts qui nous empêchent

de réfléchir

Guénaëlle Gault / David Medioni

Editions l'aube

De « l’archipellisation » aux « grands remplacements », de « la fin des grands récits » au « pouvoir d’achat » en passant par « l’individualisme », autant de clichés devenus totems qui, agités dans tous les sens, ne permettent plus ni de comprendre, ni de penser les défis qui se posent à la France. Dans une mise en perspective rafraîchissante, Guénaëlle Gault et David Medioni les discutent avec l’envie de questionner ce qui ressemble, à tort, à des évidences… Le but de cet ouvrage dynamique est donc de revenir sur certains de ces concepts qui se sont imposés comme un nouveau conformisme intellectuel. Pari réussi.

L'arnaque

des nouveaux pères

Enquête sur une révolution manquée

Stéphane Jourdain / Guillaume Daudin

Illustrateur : Antoine Grimée

Editions Glénat

Bienvenue dans le papatriarcat !

Fini, le daron spectateur à l’ancienne : le nouveau père est enfin investi ! On le voit donner le biberon, déposer les petits à la crèche et assister à la réu parents-profs ! L’avènement de ces « nouveaux pères » qui se mettent en scène sous une pluie de likes Instagram a fait naître l’espoir d’un monde enfin égalitaire entre pères et mères. Un mirage si on gratte un peu… car, curieusement, les témoignages des femmes racontent une tout autre réalité. En France, en 1986, les femmes géraient 80 % des « activités parentales » liées aux enfants. Vingt-cinq ans plus tard, elles en géraient encore 71 %. En 2024, la notion de « charge mentale » se conjugue toujours largement au féminin. La révolution a-t-elle échoué ? Les mentalités et les lois évoluent, mais à un rythme de sénateur… Combien de temps faut-il pour arriver à un monde égal ? Une génération ? Trois cents ans ? Est-ce seulement possible ? Et chez nos voisins ? Dans ce voyage aux confins du « papatriarcat », Stéphane Jourdain et Guillaume Daudin entament une enquête doublée d’une introspection. Qu’est-ce qui a concrètement changé depuis les années 80 ? Quels pères sont-ils ? Qu’est-ce qui empêche les pères de plonger dans un monde véritablement égalitaire ?

Avec un ton léger et didactique, ils racontent leurs rencontres avec des « influenceurs paternels », des sociologues, un ex-ministre ou plus simplement des pères d’aujourd’hui. Les deux journalistes écoutent la parole de chercheurs et chercheuses, consultent les données les plus récentes et les dernières études pour questionner notre Société. Sans oublier d’interroger les principales concernées, les femmes ! Militantes, autrices, philosophes ou plus simplement mères, elles ont des choses à dire et ça tombe bien. L’Arnaque des nouveaux pères, une bande dessinée reportage scénarisée par deux journalistes chevronnés, déjà auteurs des Contraceptés et mise en scène par Antoine Grimée, nous propose une réflexion éclairée afin de comprendre pourquoi le compte n’y est pas, tout en ébauchant des pistes pour un changement véritable. À lire de toute urgence.

Mama Sapiens

Une histoire des mères

à travers les âges

Soline Bourdeverre-Veyssiere

Illustrations de Léna Piroux

Editions Le courrier du livre

Nous avons tous un point commun sur cette planète : nous avons au moins une mère ! À travers les questions de Gabrielle, une de nos contemporaines qui attend son premier enfant, découvrez un panorama de l'histoire des mères de la Préhistoire à nos jours.

Est-ce que je garde cet enfant ? Vais-je l'aimer ? Comment va se dérouler ma grossesse ? Et mon accouchement, va-t-il bien se passer ? Le ferai-je garder à la reprise du travail ? Vais-je allaiter ou biberonner ? Serai-je une bonne mère ?

Autant de questions que se pose Gabrielle au fur et à mesure de l'avancée de sa grossesse, qui la poussent à s'interroger sur toutes les mères avant elle. Elle se sent comme l'héritière des quelque quatre-vingts qui l'ont précédée depuis 2 000 ans. Il existe autant de façons d'avoir été mères que de mères ayant existé, mais qu'en est-il de l'histoire de la procréation, de la grossesse, de l'accouchement, du maternage, des liens au sein de la famille, des rôles et statuts donnés aux mères depuis la Préhistoire ? Grâce à une historienne qui décide de l'accompagner tout au long de sa grossesse, Gabrielle va pouvoir répondre à ses questions, portée par la rencontre avec ses aïeules. Elle va mieux comprendre comment la maternité, longtemps présentée comme un destin, est devenu aujourd'hui un choix.

Une BD engagée, sérieuse mais drôle, une lecture inspirante sur les merveilleuses pluralité et universalité de la maternité.

Pour l'état

social-écologique

Le bel avenir de l'état providence

Eloi Laurent

Editions LLL Les liens qui libèrent

Un essai remarquable et très original qui redessine l'espace de l'État Providence. L'État Providence ne doit pas s'effacer devant la société de marché, mais doit à l'inverse être réfléchi et ré-enrichi à la lumière des évolutions profondes de nos sociétés. A la lumière notamment de l'accroissement des inégalités dans le monde et de l'essor des crises écologiques.

Culture & émotions

La dimension affective des goûts

Question de culture

Quoi de commun entre les fans d’Indochine, les galeristes contemporains, les publics de la téléréalité, les joueurs de jeux vidéo, les médiateurs culturels et les lecteurs de livres ?

Ces champs culturels a priori très éloignés nous font – parfois en même temps – vibrer, aimer, pleurer, rire aux larmes, bondir de peur, jubiler, frémir de colère ou encore détester des histoires, des personnages, des situations, des moments… Si les émotions sont recherchées par les artistes, les producteurs d’objets culturels ou les médiateurs, elles sont également au cœur des narrations sur les contenus culturels qui, en retour, vont contribuer à les diffuser. En d’autres termes, non seulement les productions culturelles sollicitent des émotions, mais elles participent à leur définition, à la manière de les gérer et de les mettre en scène selon les circonstances. Que font les émotions à la culture et, inversement, que fait la culture à nos émotions ? C’est à cette double question, peu traitée par les sciences sociales, que répond cet ouvrage qui rassemble des contributions originales de chercheuses et chercheurs français et étrangers en sociologie, en sciences de l’information et de la communication et en sciences de l’éducation

Coopérer et se faire confiance

par tous les temps

Eloi Laurent

Editions Rue de l'échiquier

À l'heure où la société se fragmente, il ne semble plus possible de débattre, de se parler et d'être d'accord. Epidémie de solitude, monétisation à outrance de la santé, emprise numérique sur les relations humaines, dislocation du sens au travail, etc. La crise de la coopération adopte des formes multiples.

Afin de faire face aux enjeux démocratiques et écologiques actuels, il est urgent d'imaginer de nouvelles formes de vie sociale, dégagées de l'emprise de l'économisme et du tout-numérique. C'est ce que défend Éloi Laurent dans ce manifeste stimulant, au croisement de la philosophie et de l'économie.

Alors que la coopération humaine a été enfermée dans une acception trop restrictive et assimilée à la collaboration, l'auteur détaille les leviers à activer pour régénérer nos liens intimes, sociaux et vitaux - condition indispensable pour fonder les bases d'une société qui prendrait soin des écosystèmes comme des humains.

Les nouveaux biens communs ?

Réinventer l'Etat et la propriété au XXIe siècle

Emmanuel Dupont, Edouard Jourdain

Editions La petite boîte à outils

Fondation Jean Jaurès

L'aube

À l’heure où État et action publique sont questionnés, des citoyens s’organisent pour gérer ensemble des biens ou des services collectifs (un lieu patrimonial ou culturel, un espace de biodiversité, un tiers-lieu, de l’habitat collectif, des services à la personne, etc.). Ces initiatives, appelées « communs », portent une manière nouvelle de faire de la politique, privilégiant une prise en charge collective par les citoyens. Emmanuel Dupont et Édouard Jourdain nous montrent que, bien qu’encore peu reconnues, elles portent une dynamique de transformation profonde de notre rapport à l’État, mais aussi de notre approche de la propriété des usages.

Les émotions

du dérèglement

climatique

L'impact des catastrophes écologiques sur notre bien-être

et comment y faire face !

Pr Antoine Pelissolo, Dr Célie Massini

Editions Flammarion

Canicules, inondations, tempêtes… Nous constatons chaque jour davantage les effets du dérèglement climatique. Si la pandémie de Covid-19 n’en est pas une conséquence directe, elle nous a montré qu’une crise sanitaire (et donc possiblement toute crise écologique à venir) pouvait faire vaciller en quelques semaines nos existences et nos certitudes.

La science a prouvé que l’environnement a un impact sur notre santé, tout comme sur nos modes et lieux de vie. Ainsi, un événement climatique extrême (tornade ou tsunami) cause davantage de troubles psychiques que physiques chez ses victimes. À l’inverse, les espaces verts et naturels ont des effets protecteurs réels sur notre bien-être.

En mettant en lumière de nombreuses études scientifiques récentes, ce livre propose un état des lieux des troubles psychiques connus, ainsi qu’une réflexion sur la manière de faire face, individuellement et collectivement, aux changements qui nous attendent, afin d’imaginer des solutions pour demain. Car on ne peut résoudre un problème sans en connaître les données.

L'information

est un bien public

refonder la propriété des médias

Julia Gagé, Benoît Huet

Editions Seuil

La crise des médias et la défiance des citoyens envers l'information grandissent chaque jour et notre conviction est que cette situation n’a rien d’inéluctable. La confiance peut être regagnée en traitant le problème à la racine : la propriété des médias.

Comment les citoyens peuvent-ils accorder leur confiance aux médias si aucune règle claire n’empêche un actionnaire d’interférer dans le fonctionnement des rédactions ou de faire licencier un journaliste qui lui déplaît ? Doit-on se satisfaire d'une situation dans laquelle une poignée d'industriels possèdent la quasi-totalité des médias, limitant le pluralisme d’opinions et appauvrissant d’autant le débat public ? Est-il acceptable que les journalistes ne soient pas consultés lorsque leur titre est vendu à tel ou tel « mécène » ?

Il n’existe pas de fatalité à ce que les médias se vident de leurs journalistes au fil de leurs rachats successifs par des industriels. L’information est un bien public dont la production doit être confiée à des journalistes disposant d’une véritable indépendance éditoriale, et nous pensons que cette indépendance est possible en adoptant de nouvelles règles.

Ce livre vise à armer les citoyens, les journalistes et les régulateurs en faisant toute la lumière sur les différentes formes de propriété des médias et les limites des régulations existantes. Il ne s’agit pas de questions techniques, mais des fondamentaux d’un débat démocratique éclairé.

Pour cela, nous proposons une loi de démocratisation de l'information permettant aux journalistes et aux citoyens de reprendre enfin le contrôle des médias. Des médias indépendants gouvernés de manière démocratique et tournés vers la production d’une information de qualité. Rejoignez-nous dans ce combat !

Normalienne, titulaire d’un doctorat de l’université de Harvard, Julia Cagé est professeure d’économie à Sciences Po Paris. Elle est l’auteure de Sauver les médias (La République des idées/Seuil, 2015), Le Prix de la démocratie (Fayard, 2018) qui a reçu le prix Pétrarque de l’essai Le Monde/France Culture, et de Libres et égaux en voix (Fayard, 2020).

Avocat au barreau de Paris, Benoît Huet a cofondé le cabinet Avrillon-Huet où il intervient en matière de droit des sociétés et de droit des médias, notamment aux côtés de journaux, de radios, de télévisions et de plateformes numériques. Il enseigne ces matières à l’Essec et publie régulièrement des articles sur la gouvernance des médias et la liberté d'expression.

Vers une république

des biens communs ?

Nicole Alix, Jean-Louis Bancel,

Benjamin Coriat, Frédéric Sultan

Editions LLL, les liens qui libèrent

Des jardins partagés aux logiciels libres, des encyclopédies en ligne aux recycleries installées dans les quartiers des villes ou dans les campagnes, les «communs» semblent essaimer partout. Mais pourquoi ce succès ? Et comment expliquer cet essor ?

Cet ouvrage montre comment nous sommes entrés dans une phase nouvelle, celle de l’enracinement des communs dans la société, de leur extension à des domaines sans cesse élargis de la vie sociale et de leur pérennisation dans le temps. Car les auteurs partagent cette conviction : le commun n’est pas destiné à venir compenser les déficiences d’un monde capitaliste et marchand. Instrument d’une citoyenneté refondée, le commun comme les hybrides auxquels il ne peut manquer de donner lieu (mutuelles de travail, coopératives «ouvertes», plateformes numériques, etc.) ont vocation à se déployer comme formes économiques majeures, au service du bien commun.

En tirant parti de l’expérience mutualiste, coopérative et associative, ce livre s’efforce de penser dès aujourd’hui la connexion et la coopération entre communs pour aider à ce que cet avenir se réalise. Si l’on veut échapper à l’enfermement des communs dans un monde fait d’îlots séparés, il faut d’emblée envisager les relations des communs à l’entreprise, à la ville, au territoire, à l’action citoyenne, et commencer à préfigurer et à anticiper dans la pensée comme dans l’action ce que pourrait être une république des communs.

La pandémie

l'anthropocène

et le bien commun

Benjamin Coriat

Editions LLL, les liens qui libèrent

L’Anthropocène, ce n’est pas seulement le dérèglement climatique, c’est aussi l’âge des pandémies à répétition : telle est la vérité nouvelle livrée par la crise du Covid-19. Et tel est aussi le point de départ de cet ouvrage. Dès lors, penser l’Anthropocène force à entrer dans un univers où crises climatiques et crises sanitaires sont un nouvel état permanent. L’Anthropocène, en bousculant les règles du jeu, bouscule aussi l’horizon et les manières de penser.

Au cœur de ce livre, la rencontre de deux grands récits : celui de l’Anthropocène, dont nous mesurons chaque jour davantage l’ampleur et la gravité des destructions qu’il inflige à notre planète, et celui des communs, tout autre, presque son opposé, sa forme polaire. Car, qu’il s’agisse de l’emprise sur la nature ou des relations entre humains, ce que porte le mouvement des communs se présente comme une nouvelle façon d’habiter le monde, de s’y lover pour le préserver et, par là même, d’assurer notre propre survie.

Au-delà d’une gouvernance renouvelée du monde naturel, il s’agit de repenser l’action publique elle-même et de faire de nouveau des services publics de véritables biens communs. Se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer, s’éduquer : voilà désormais les pôles d’activité autour desquels

l’économie et la société doivent se recomposer, pour le service du bien commun.

Ce livre n’est pas un livre de recettes. En ces temps de troubles extrêmes, il entend inviter à prendre du champ, de la hauteur. Il trace une voie. Afin que tout redevienne possible.

La Renaissance

des communs

Pour une société

de coopération et de partage

David Bollier,

Editions Charles Léopold Mayer

Traduit de l’américain par Olivier Petitjean

De nombreux domaines de notre patrimoine commun sont actuellement en état de siège : l’eau, la terre, les forêts, les pêcheries, les organismes vivants, mais aussi les œuvres créatives, l’information, les espaces publics, les cultures indigènes… Pour proposer une réponse aux multiples crises que connaît la société, David Bollier invite à revenir sur cette notion de « communs », un ensemble de pratiques sociales collectives que la modernité industrielle a fait progressivement disparaître. Aujourd’hui, les communs doivent être appréhendés non comme des ressources dont tout le monde aurait la libre jouissance, mais comme un système de coopération et de gouvernance permettant de préserver et de créer des formes de richesse partagée. Cette approche, mettant en avant une théorie plus riche de la valeur que l’économie conventionnelle, implique de nouveaux modèles de production, des formes plus ouvertes et responsables de participation des citoyens ainsi qu’une culture d’innovation sociale. C’est ce dont témoignent les initiatives des différents mouvements des « commoneurs » à travers le monde, déterminés à construire des alternatives vivantes et fonctionnelles à l’étau des grandes technocraties publiques et privées. Cet ouvrage devrait permettre d’éclairer et de promouvoir l’enjeu des communs aussi bien auprès des universitaires et des élus que des militants associatifs et autres citoyens engagés.

Mon Corps

(sans pression)

Gala AVANZI,

Editions SOLAR

Trop grosse, trop maigre, petits seins, seins tombants, boutons, vergetures...

On est toujours trop ou pas assez. Mais le problème, c’est pas nous, c’est les injonctions. Ici, on ne va pas vous dire qu’il faut absolument que vous acceptiez chaque millimètre carré de votre corps. Mais plutôt essayer de comprendre d’où viennent nos complexes, pourquoi on a honte comme ça et, surtout, faire en sorte que vous vous sentiez un peu moins seule avec votre corps, sans pression !

Dans ce livre, l’essayiste féministe Gala Avanzi donne un bon coup de pelle aux diktats pesant sur le corps des femmes et crée un espace de sororité déculpabilisant pour enfin se lâcher la grappe.

Va mourir le body shaming ! Dietculture, hypersexualisation, âgisme, standards de beauté… Bonjour la fabrique à complexes.

Yes she can ! On a 2 ou 3 idées pour kiffer notre corps un peu plus, un peu plus souvent : la gratitude et le regard neutre pour arrêter de le juger, les punchlines anti-body shaming…

Gang de Simone ! On partage nos coups de mou, nos coups de gueule, nos coups de génie, parce que la santé mentale est plus importante que le numéro sur l’étiquette de son jean !

Les seins,

toute une histoire

Gala AVANZI,

Editions MANGO Society

Illustrations de la Renarde Bouclée

Serrés dans d’étroits corsets, couverts de lingerie fine, nus sous un tee-shirt (ou sans !), nourriciers quand ils sont ceux de la Madone mais sexualisés le plus souvent, tour à tour encensés ou censurés dans l’art et par les réseaux sociaux... Nos seins, nos poitrines, nos boobs sont l’objet de tous les regards et de beaucoup de controverses. De la préhistoire à nos jours, redécouvrez l’histoire des femmes, des corps féminins et des féminismes avec une perspective inédite.

Gala Avanzi lutte contre les injonctions faites aux femmes et pour leur droit à disposer librement de leur corps via sa newsletter Sorcière ta mère et ses deux comptes Instagram. En 2021, elle a publié aux Éditions Flammarion l’essai No Bra, ce que ma poitrine dit de moi.

La Renarde Bouclée dénonce en dessin les diktats de beauté et les injonctions qui pèsent sur les corps des femmes. Elle a illustré Nos Corps révélés en 2022 chez Mango et publié la même année un Kāma Sūtra pour tous·tes chez First.

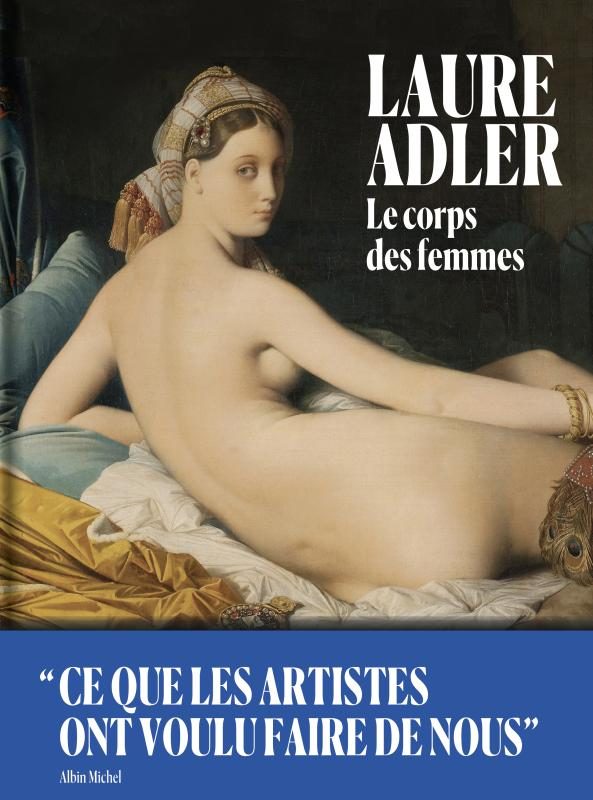

Le corps des femmes

Laure ADLER

Palmarès Les 100 livres de l'année 2020 - Lire-Magazine Littéraire

Depuis la préhistoire, avec l’apparition des venus hottentotes, la femme a été le centre et le support de tous les fantasmes. Déesse ou putain, vierge ou sorcière, virago ou odalisque, elle a été mise en scène, allumée, surexposée : son corps, toutes les parties de son corps, et son visage, à travers un regard essentiellement masculin.

La première partie de cet ouvrage — La femme regardée — va jusqu’au moment où Courbet et Manet vont révolutionner le regard, la seconde — Les femmes qui nous regardent — jusqu’aux années 60 et la troisième — Ces femmes qui se regardent — débute avec les années 1970, quand s’est opérée une révolution majeure pour les femmes artistes qui désormais se représentent elles-mêmes. C’est donc aussi à une histoire de l’évolution du statut de la femme que ce livre convie, comme un voyage au Pays de l’émancipation sexuelle et politique, de Camille Claudel à Louise Bourgeois, et de Frida Kahlo à Cindy Sherman.

Le coût de la virilité

Lucile PEYTAVIN,

Le Livre de Poche, 2023.

« Ce que la France économiserait si les hommes se comportaient comme les femmes », tel est le sous-titre de cet ouvrage rédigé par Lucile Peytavin, historienne spécialiste du travail et des droits des femmes. Les hommes représentent 84 % des accidents de la route mortels, 86 % des mis en cause pour meurtres, 97 % des auteurs de violences sexuelles. Un coût direct pour l’Etat en services de police, judiciaires, médicaux et éducatifs. Un coût indirect pour répondre aux souffrances des victimes. Pourquoi cette surreprésentation des hommes ? Quel est le coût de la virilité érigée en idéologie dominante ? N’aurions-nous pas tous intérêt à nous comporter… comme des femmes ?

Repoussons

les frontières

de la démocratie

Thierry BEAUDET,

éditions de l’aube, 2023.

« Irriguer la société, entendre les citoyens, intégrer les individus », tel est le sous-titre de cet ouvrage de 80 pages rédigé par Thierry Beaudet, président du CESE (Conseil économique, social et environnemental). Tout un programme qui fait assez largement écho aux valeurs de l’éducation populaire ! Dans un langage clair et accessible, le diagnostic et les perspectives sont bien définis : face à la crise de confiance envers la démocratie électorale, le ressourcement passe par la démocratie « augmentée », à tous les niveaux de la vie des citoyens. La crise, le complotisme, le scepticisme, la défiance ne viennent pas principalement d’un « problème de communication » des élites, des experts, des dirigeants, des gouvernants. Seule l’implication de tous les citoyens permettra de définir le bien commun, d’en cerner les contraintes d’action et, en conséquence, d’élever le niveau de l’acceptabilité de « ce qu’il faut faire » face aux défis du temps présent et avenir. La démocratie, qu’elle soit politique ou associative, n’est pas une fin en soi, mais bien une méthode d’intelligence collective en continu, complément indispensable aux échéances électorales.

Conter demain

Camille ANDRIEU et Adeline BALDACCHINO

éditions de l’aube, 2023

« Cour des comptes et démocratie au XXIe siècle », tel est le sous-titre de cet ouvrage de 80 pages rédigé par Camille Andrieu et Adeline Baldacchino, membres de la Cour des comptes, institution méconnue de la République. Le principe d’un contrôle des dépenses publiques est très ancien mais les enjeux ont évolué pour en faire un organe « indépendant », à équidistance entre le gouvernement et le parlement. Aujourd’hui, selon les auteures, il est nécessaire de faire preuve d’une nouvelle ambition démocratique : la « nécessaire » technicité et le « réalisme » budgétaire ne doivent pas occulter le temps long, la réflexivité et la définition co-construite des « nouveaux biens communs ». Les auteures en appellent ainsi à faire de la Cour des comptes une « Maison des citoyens, une Cour écosophiste, une Contrôleuse exemplairement contrôlée, une Agora de l’imaginaire public ». Cet acte de foi revendiqué – « Nous prenons nos vœux pour des réalités » - s’appuie sur des exemples comme celui de la santé. Il est une belle invitation à réfléchir à l’avenir du rôle du citoyen.

Nous avons besoin de votre consentement pour charger les traductions

Nous utilisons un service tiers pour traduire le contenu du site web qui peut collecter des données sur votre activité. Veuillez consulter les détails dans la politique de confidentialité et accepter le service pour voir les traductions.